Lost Places in Römerberg

In Römerberg und der Umgebung haben sich einige mittelalterliche Grenzsteine erhalten. Die Steine trennten einmal das Mechtersheimer Eigentum des Klosters Eußerthal vom umliegenden weltlichen Besitz.

Fünf aufgerichtete Steine mit einer Höhe von 2 m stehen auf der Gemarkungsgrenze zwischen Mechtersheim und Schwegenheim. Drei kleinere Steine am Rheindamm-Radweg begrenzen die Gemarkung zu Lingenfeld ab, auch Grenzsteine entlang der Gemarkungsgrenzen zwischen Mechtersheim und Heiligenstein sind noch vorhanden. Einige, sehr unterschiedliche Grenzsteine, die vor der Entfernung bei Flurbereinigungen gerettet werden konnten, wurden auf dem Lindenplatz aufgestellt.

Herkunft und Geschichte

Im Gebirge des Pfälzerwaldes war es recht einfach, Grenzsteine herzustellen und zu setzen. In der Rheinebene bedeutete es einen großen Aufwand, solche zentnerschweren Steine an ihren Bestimmungsort zu bringen. Die Größe der Mechtersheimer Grenzsteine ist deshalb eher eine Seltenheit.

Zwei der größeren Steine scheinen jüngeren Datums, sind sauber bearbeitet und haben eine Grundfläche von 35 cm x 35 cm. Drei weitere, sie sind aus rotem Sandstein hergestellt, sind nur roh behauen, oben 90 cm breit und verjüngen sich sehr stark nach unten. Nach Osten hin tragen die Steine die Inschrift „MARIA“, auf der Westseite ist ein Hufeisen, das eingemeißelte Gemeindewappen von Schwegenheim.

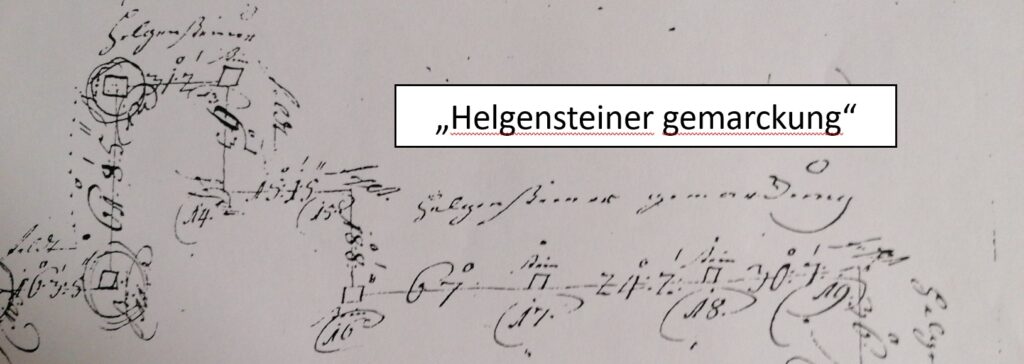

Ein Dokument aus dem Jahr 1750 beschreibt die Beschriftungen und die Lage dieser Grenzsteine. „Hofrath undt amtman Kalt“ vom „ambt Marientrauth“ des Speyerer Hochstifts, zu dem Berghausen und Heiligenstein gehörte, und J. Ph. Reibelt, Keller des „Probsteyl hoff Mechtersheim“, der damals 300 Morgen umfasste, führten die „geMark stein besichtigung und inquisition [gerichtliche Untersuchung]“ durch. „Secretary [Gemeindeschreiber?] Weyler undt der hiebey interessirten Erbbeständeren von Mechtersheim“ sowie Schwegenheimer Gerichtsmänner (Gemeinderäte) wurden hinzugezogen. Ziel war die „hehrstellung derer zwischen mechtersheim und Heyligensteiner gemarkh umb abgängiger Marcksteine“. Auf dem erhaltenen Lageplan sind 50 Grenzsteine eingezeichnet. In der Auflistung sind allerdings nur 20 davon beschrieben, wovon die Hälfte auszubessern oder zu ersetzen waren.

Grenzsteine des Eußerthaler Klosterhofs in Mechtersheim

(Bild: H. Humbert)

Doch aus welcher Zeit stammen diese steinernen Zeugnisse? Das Zisterzienserkloster Eußerthal, gegründet 1148, hatte 1291 den „Mettersheimer Hof“ erworben und nach und nach die ganze Gemarkung in Besitz genommen. Es ist anzunehmen, dass das Kloster bereits im 14. Jahrhundert diesen Landbesitz gegen Vereinnahmung von außen schützen wollte. Im vorausgehenden Mittelalter markierte man Grenzlinien mancherorts mit einem etwa zwei Meter breitem, unbebauten Geländestreifen. Der Volksmund glaubte, dass sich auf diesen Streifen nachts die nie zur Ruhe kommenden Geister von Verstorbenen herumtreiben würden. Wo es möglich war, galten für Grundherren Bäche oder Wege, auch Bäume oder Felsvorsprünge als Grenzorientierung. Die einzelnen Grundstücke für Pächter oder Kleinbauern begrenzte man mit einer ca. 30 cm breiten Ackerfurche. Über die langen Steine, die auch als „Herkuleskeulen“ bezeichnet

wurden, wurde erzählt, dass „darunter eine goldene Glucke haust mit sieben goldenen Küken. Wer seinen Kopf dreimal an den Stein stößt und dann sein Ohr ganz nah an den Stein hält, hört darin die Küken piepsen.“ Da die Jungfrau Maria Schutzheilige des Eußerthaler Klosters war, setzte man sie auch als Patronin für den Mechtersheimer Besitz ein. Das Hufeisen auf der anderen Seite der Steine stellte das Wappen des Geschlechts der Herren von Schwegenheim dar, die vom 12. Jahrhundert bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts die Ortsherren Schwegenheims bildeten. Einer der „Mariensteine“ zeigt auf der Schwegenheimer Seite 14 Einschüsse. Es kann vermutet werden, dass diese aus der Schlacht bei Heiligenstein am 15. November 1703 stammen könnten. Vorstellbar ist, dass einer der deutschen Kriegsknechte den Stein als Schutzschild benutzen wollte und ein angreifender Franzose gezielt seine Schüsse darauf richtete.

Ehrenamtliche Feldgeschworene

Bis Anfang der 2000er Jahre gab es in der Region noch „Feldgeschworene“, traditionell sieben in jeder Gemeinde. Für Römerberg waren es 1999 noch drei dieser „Ehrenbeamte“ in Mechtersheim und je zwei in Berghausen und Heiligenstein, die zu diesem Zeitpunkt teilweise bei Vermessungsarbeiten in Neubaugebieten im Einsatz waren. Sie waren durch den Bürgermeister vor Antritt ihrer Tätigkeit in ihren Aufgaben zu belehren, der sich meist erst selbst einmal mit den entsprechenden Bestimmungen vertraut machen musste. Anschließend wurde ihnen der Diensteid abgenommen. Die Tradition dieser Einrichtung reicht zurück bis ins Mittelalter. Beauftragte Vertrauensleute und angesehene Mitbürger hatten den Auftrag, Geländegrenzen festzustellen und zu markieren, Grenzzeichen zu erhalten und auftretende Grenzstreitigkeiten zu schlichten. Zudem waren sie beauftragt, auf Anordnung der Gemeindeverwaltung und in Absprache mit dem Katasteramt planmäßige Grenzbegehungen durchzuführen. Doch fanden diese bereits in der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur noch selten statt. In jüngerer Zeit waren die Feldgeschworenen durch ihre Ortskenntnis oft noch damit betraut, die Geometer vom Vermessungs- und Katasteramt bei der Feldvermessung zu unterstützen. Häufig waren von den Feldgeschworenen unter den Grenzsteinen Tonscherben, Metallstückchen, auch Tierknochen und später Kunststoffkeile in einer geheim gehaltenen Form abgelegt worden, um ein Verrücken der Steine bei Bedarf beweisen zu können. Dieses sogenannte Siebenergeheimnis musste lebenslänglich geheim gehalten werden und durfte nur mündlich an die anschließend Berufenen weitergegeben werden. Schriftlich durften die Geheimzeichen nirgends dokumentiert werden. Zum Teil wurden dazu auch Tontäfelchen mit einem Aufdruck, z.B. einem Wappen, einem Abtstab oder anderen Zeichen benutzt. Bei Grabungen vor Ort mussten auch Grundstücksbesitzer, selbst der Bürgermeister oder andere Anwesende, sich auf ein Kommando

umdrehen, damit die Geheimzeichen im Steinloch nicht erkannt werden konnten. Da heute Grenzmarken von den Vermessungsbehörden geotopographisch eingemessen werden, wird die ehrenamtliche Aufgabe des Feldgeschworenen kaum mehr ausgeübt. Die Beauftragten wurden von den Gemeinden auf Basis ihrer Eintragungen in ein gemeinsames Tagebuch in geringen Maße entschädigt, 1999 waren es 19 DM pro Stunde. In Römerberg sind die meisten dieser letzten Ehrenämtler verstorben. Durch das Rheinland-Pfälzische Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen von 2000 wurde das Amt der Feldgeschworenen abgeschafft. In Bayern ist 2016 das Feldgeschworenenwesen in das Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.

(Hartwig Humbert, Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in Römerberg e. V., mit Unterstützung durch Reinhard Huwe)

(rechts)