Eduard Beiner kam als zweites von acht Kindern des Ehepaares Michael Beiner und Anna geb. Rieder am 6. Mai 1914 in Herxheim zur Welt. Sein Elternhaus war im Scharfeneck 16. Er besuchte wie alle seine Geschwister die Volksschule in Herxheim. Wie sein Bruder Ludwig zu berichten wusste, machte Eduard durch seine Malerei auf sich aufmerksam. Sein Lehrer erkannte das Talent und bat seinen Vater, ihm ein Studium an der Kunstakademie in München zu ermöglichen. Der Vater lehnte diese Bitte aus finanziellen Gründen ab. So musste Eduard einen Handwerksberuf erlernen und nahm eine Lehrstelle als Dekorationsmaler an. Er gründete alsbald einen eigenen Malerbetrieb. Er entwickelte eigene Methoden und wurde so zum gefragten Malermeister. In der freien Zeit und aus eigenem Antrieb widmete sich Adolf immer mehr der Malerei.

Gruppenbild der Familie Beiner aus Herxheim. Eduard ist als zweite Person von links abgebildet.

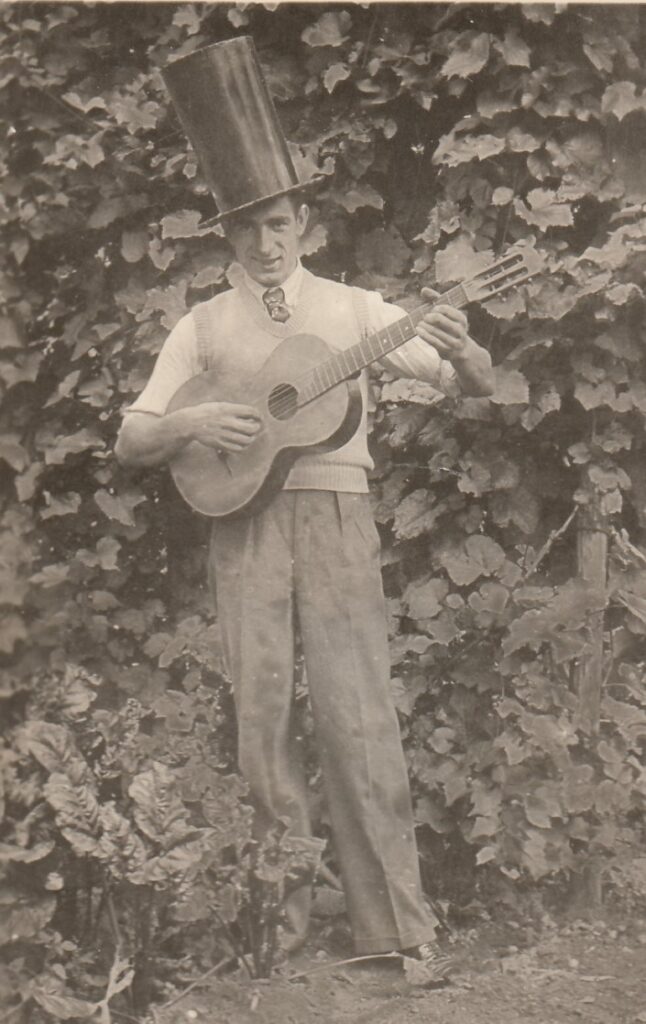

Nebenbei fand er in diesen Jahren auch Gefallen an der Musik. Er besorgte sich eine Gitarre und war neben der Malerei alsbald dem Gitarrenspiel und dem Gesang tief verschrieben. Auch beschaffte sich Eduard eine Zither und innerhalb kurzer Zeit spielte er diese und sang auch Lieder im bayerischen Dialekt. Zusammen mit Gleichgesinnten musizierte er zwei bis dreimal pro Woche im Hof und vor dem Wohnhaus im Scharfeneck. Ein Baumstamm diente als Sitzfläche, auf dem die Straßenbewohner Platz nahmen und den Klängen lauschten.

Eduard Beiner beim Gitarrespielen (links) und mit seiner Frau Elisabeth Deutsch, um 1934 (rechts).

„Ich habe noch in Erinnerung“ – so Ludwig über seinen Bruder weiter – „dass er nachts, wenn er nach Hause kam, in unserer gemeinsamen Schlafstätte seine Staffelei aufschlug und bis in die Morgenstunden malte. … So war es kein Wunder, dass er oft mit seiner Staffelei im Gemeindewald anzutreffen war, wo er Naturschönheiten malte. Er versuchte sich auch in der Glasmalerei und war immer voller Ideen. … In Herxheim existierte damals ein Theaterverein namens „Bühnenzirkel“, dem er sich spontan anschloss und postwendend in den während der Wintermonate aufgeführten Theaterstücken mit Hauptrollen bedacht wurde.“ Schon früh fand er in Elisabeth Deutsch seine erste Liebe, die er 1936 heiratete und mit ihr im Schlossgartenweg 5 Wohnung nahm. Im Januar 1937 kam ihre Tochter Else (verheiratete Steverding) zur Welt.

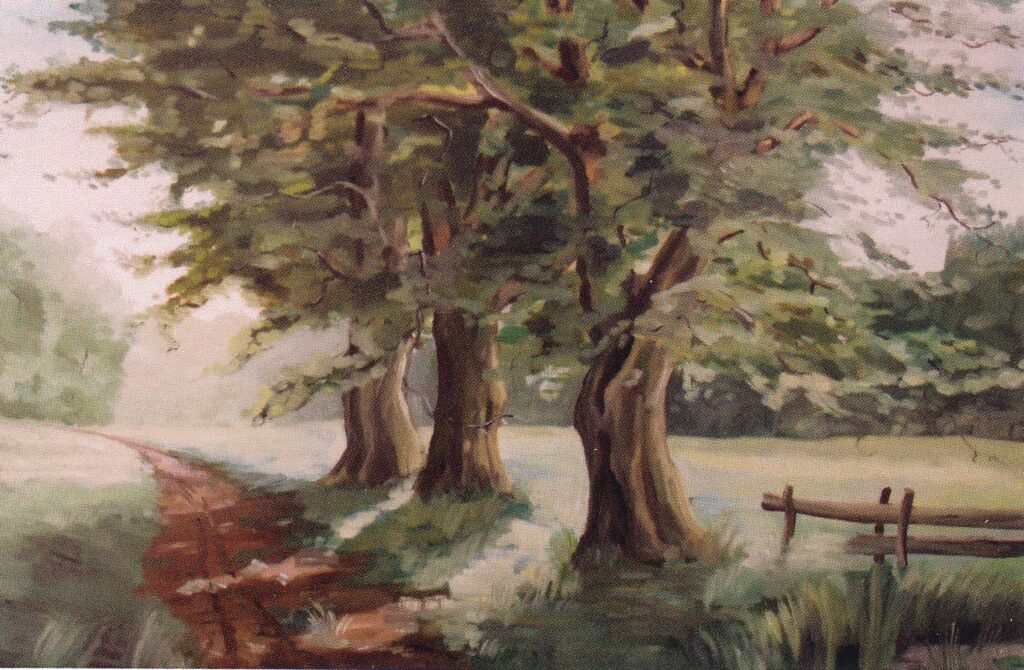

Aquarell-Bild eines Feldweges mit Bäumen, gemalt von Eduard Beiner.

Im August 1939, wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges musste er den Wehrdienst leisten und war ab März 1940 im Kriegseinsatz. In einem Brief vom April 1941 an seine Frau aus seinem Standort in Norddeutschland weiß er von einer bevorstehenden Verlegung seiner Einheit und einer sechstätigen Fahrt zu berichten und nennt die Südgrenze Polens als Ziel. Die Zither, die er in der deutschen Kaserne bei sich hatte, konnte den Weg zum neuen Einsatzort nicht mit antreten. Deshalb kündigt er deren Rücksendung per Post an. Auch erkundigt er sich nach seinen drei Brüdern und seinem Schwager, die allesamt den Soldatenrock trugen und im Kriegseinsatz waren. Dass der bevorstehende Angriff auf Sowjet-Russland den eigentlichen Grund der Verlegung abgab, war Geheimsache der Heeresleitung. Der Wintereinbruch beim Vormarsch im Osten traf die deutschen Soldaten unvorbereitet. Das brachte den Soldaten die sogenannte Ostmedaille („Gefrierfleischorden“) ein, aber leider auch zahlreiche Erfrierungen, so auch bei Eduard Beiner, der wegen seiner erfrorenen Zehen ins Lazarett und zur Behandlung und Auskurierung nach Freudenstadt kam, um danach seinen letzten Heimaturlaub anzutreten, bevor er wieder zu seiner Einheit im Südosten Russlands zurückkehrte. Aus dieser Zeit stammt auch sein letztes Ölgemälde, welches das Hause seiner Familie bis heute schmückt.

In einem Brief vom Oktober 1942 an seine Eltern lässt er wissen, dass seine Einheit noch immer vor Mosdok liegt. Es handelt sich um eine Kleinstadt nordöstlich des Kaukasus, die am 25. August 1942 von den deutschen Truppe eingenommen wurde, deren Stoßrichtung die Ölfelder im Raum Grosny (Tschetschenien) war, was ihnen aufgrund des heftigen Widerstandes nicht gelang. Schon zum Jahresende 1942 waren die deutschen Truppen (Heeresgruppe A) in schwere Abwehrkämpfe verwickelt. Von einem der Einsätze kehrte Eduard nicht mehr zu seiner Einheit zurück und gilt seit 13. Dezember 1942 als vermisst. Spätere Nachforschungen brachten keinen Hinweis auf seinen Verbleib bzw. sein Grab. Mit Beschluss des Amtsgerichts Landau vom 27. November 1950 wurde Eduard Beiner für tot erklärt. Seine Tochter Else kennt ihren Vater nur von Fotos und Erzählungen. Eduards jüngerer Bruder August hatte schon im Juni 1942, also knapp sechs Monate vor Eduard in Sewastopol auf der Krim und vier Monate später auch sein Bruder Adolf bei Kämpfen um Stalingrad das Leben gelassen. Elisabeth Beiner trauerte um ihren Mann, Michael und Anna Beiner trauerten um drei gefallene Söhne, Maria, Katharina und Rosa Beiner um ihre Brüder und Maria, die älteste Schwester Eduards, um ihren Mann Aloys Stritzinger, der schon im August 1941 in der Ukraine gefallen war.

(Dr. Klaus Eichenlaub)