Lost Places in Römerberg

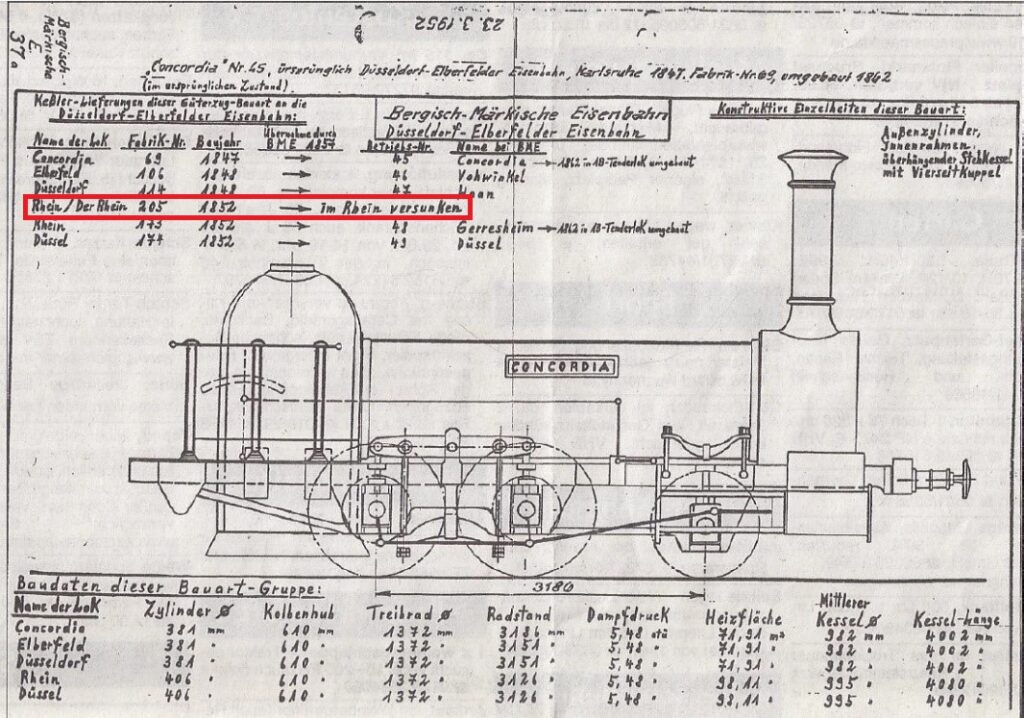

Südlich von Mechtersheim und ungefähr an der Stelle, wo der Lingenfelder Altrhein in den Rhein mündet, liegt eine Dampflok der Firma Emil Keßler aus Karlsruhe auf Grund. Diese Lok ging am 24. Februar 1852 bei einem Sturm über Bord eines Lastenseglers.

Die schwere Maschine versank in den Fluten des Rheins. Jakob Bresch, Dammwart aus Mechtersheim, war Augenzeuge dieses Unglücks. Verschiedene Versuche, das sechs Meter lange und 20 Tonnen schwere Schienenfahrzeug zu bergen, schlugen bislang fehl. So dass auch heute noch die Lok, deren Name passenderweise „Rhein“ lautet, an dieser Stelle im Rheingrund liegt.

Der Transport einer Dampflok auf dem Rhein

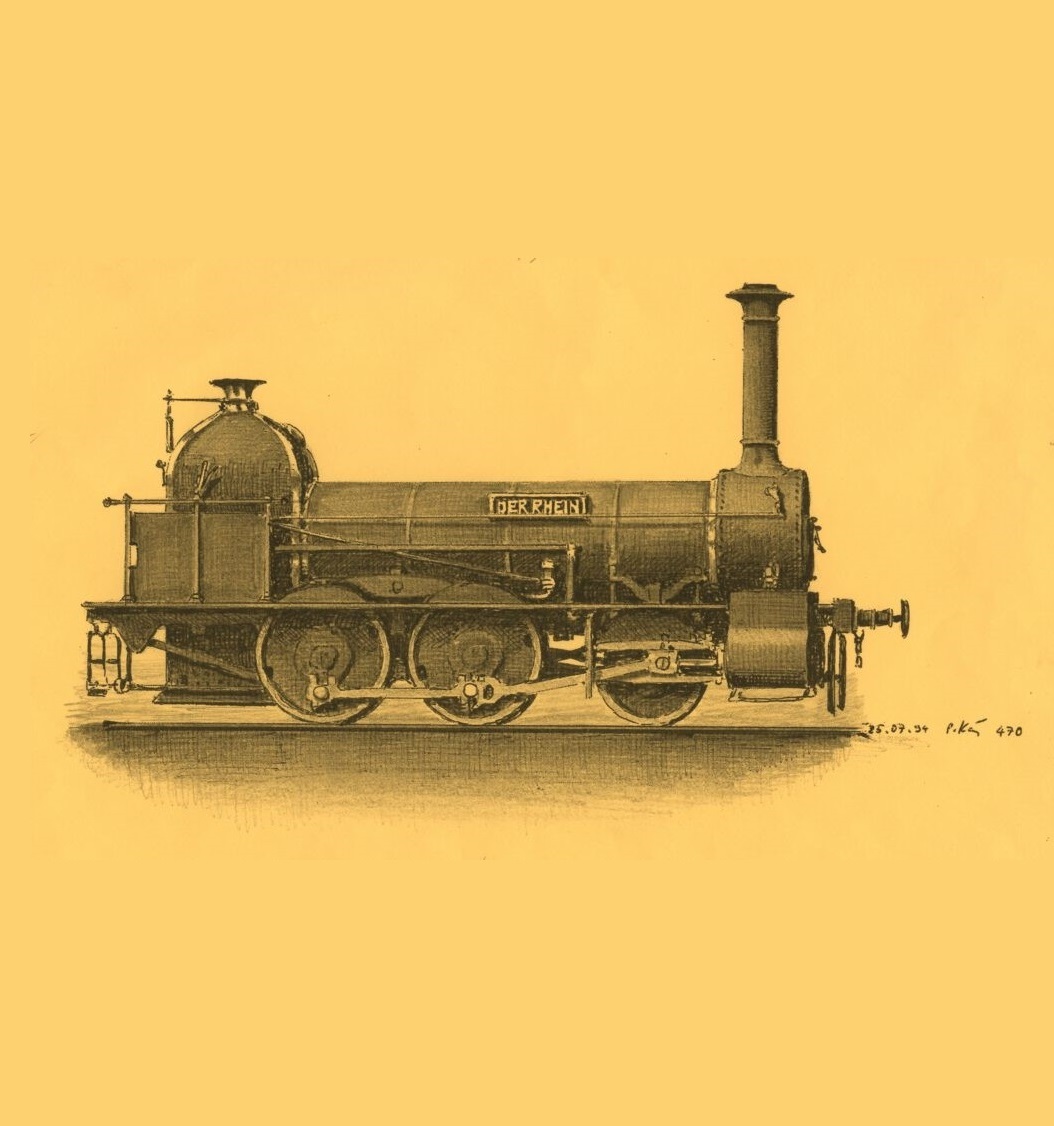

1852 konstruierte die Maschinenfabrik Emil Keßler in Karlsruhe, die bereits einige Erfahrung im Bau von Lokomotiven hatte, eine Dampflok für die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft. In der Folge erhielt das Schienenfahrzeug den Namen „Rhein“, der fast schicksalhaft für seine Zukunft war. Das Segelschiff „Stadt Coblenz“ nahm die Lok in Karlsruhe-Maxau an Bord, um sie den Rhein abwärts bis nach Köln-Deutz zu transportieren. Von dort sollte sie auf dem Landweg nach Düsseldorf gebracht werden, um sie bei dem Auftraggeber, der örtlichen Eisenbahngesellschaft, abzuliefern. Das deutsche Schienennetz war zu dieser Zeit noch nicht weit genug ausgebaut,

um die Lok auf dem Landweg ins Rheinland zu transportieren. Erst 1859 wurde beispiels-weise die Strecke Ludwigshafen – Köln fertiggestellt. Mit der ab 1817 unter dem badischen Ingenieur Johann Gottfried Tulla begonnene Rheinbegradigung hatte man bis 1844 auch den Durchstich der Altrhein-schleife bei Mechtersheim verwirklicht. Die Breite des Flussbetts war nun reduziert, das Wasser floss schneller stromabwärts, und von den Schiffbesatzungen war so große Aufmerksamkeit und fachliches Können verlangt.

Memory zur versunkenen Lokomotive

Das Unglück geschieht

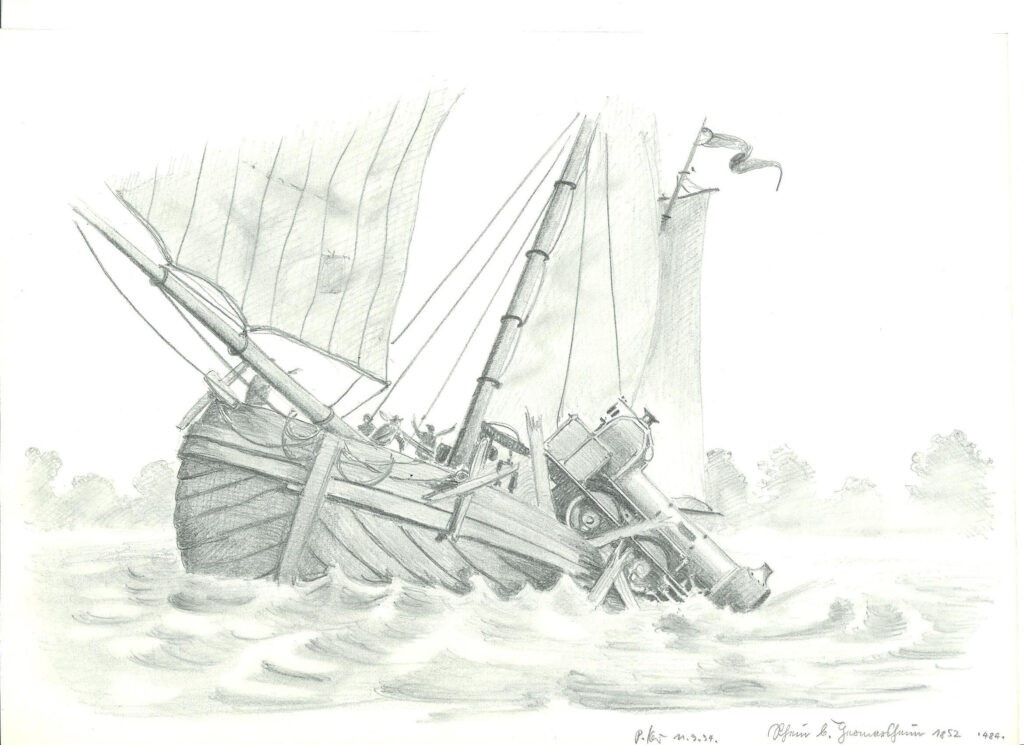

Als der Lastensegler am 14. Februar 1852 flussabwärts fuhr, geriet er in ein Unwetter, in dem sich das Schiff zur Seite neigte und die schwere Fracht von Bord stürzte. Die „Pfälzer Zeitung“ beschrieb die Situation vor Ort: „Unterhalb Germersheim machte früher der Rhein einen ungeheuren Bogen bis an Lingenfeld, welcher vor einigen Jahren durch einen sehr zweckmäßigen Durchstich rektifiziert wurde. Aus diesem strömte nun die künstlich verengte Wassermasse mit voller Gewalt gegen den etwas weiter abwärts liegenden sogenannten Schwarzwald, zu dessen Schutze dann ein großer Faschinendamm quer in den Rhein, fast bis an die Mitte und noch ziemliche Strecke abwärts erbaut wurde; an diesem Damm prallt nun die Wassermasse mit

ihrer vollen Kraft ab, und umfließt ihn in einem scharfen Winkel, was tiefe Wirbel und heftige Gegenströmungen erzeugt, die, namentlich bei widrigem Winde, den Schiffen sehr gefährlich werden. Hier, wo der Strom das künstlich verengte Bette bis zu der enormen Tiefe von 50 Fuß [15 Meter] ausgehöhlt hat, gerieth [!] das mit der Lokomotive befrachtete Schiff in die Wirbel, ein Windstoß beugte es zur Seite und die kostbare Maschine im Werthe [!] von 25,000 fl [Gulden] lag in der Tiefe.“

In der Presse gab es verschiedene Vermutungen, ob das Schiff nicht mit dem Faschinenbau kollidiert sei. Faschinen sind walzenförmige Reisigbündel von einigen Metern Länge, die der

Verhinderung von Erosionserscheinungen am Flussufer genutzt wurden und mancherorts auch heute noch zur Anwendung kommen. Doch entgegen der Vermutungen gibt es einen Augenzeugenbericht, der von der Königlichen Bauinspektion damals dokumentiert wurde (Landesarchiv Speyer – „Exofficio No. 563Q“ – Pfälz. Staatsakte Nr. 1602 VI). Es handelte sich um den aus Mechtersheim stammenden Dammwart Jakob Bresch (1820 – 1897) oder um seinen Vater gleichen Namens, der allerdings zum Zeitpunkt des Unglücks bereits 70 Jahre alt gewesen wäre. Beide Mechtersheimer Bürger hatten den Beruf des Dammwarts am Rheinstrom ausgeübt und waren mit ihren Helfern mit dem Bau von Schutzdämmen am Flussufer beschäftigt.

Bericht des Augenzeugen Jakob Bresch

„(…) Das Segelschiff ‚Stadt Coblenz’ fuhr mit Schneidwind thalabwärts. Dasselbe hatte Knochen [an] Bord und eine Lokomotive geladen (…). Am Schwarzwald ohngefähr in der Mitte des Stromes zwischen der dortigen Buhne und dem badischen Ufer trieb der Wind das Segel nach der Quere des Schiffes. Das Schiff neigte sich dadurch auf die Seite und es rutschte die Lokomotive, noch ehe die Schiffleute das Segel einzuziehen vermochten, in den Strom. Der Unfall fand mitten im Thalgange statt und es ist das Schiff nicht an den Bau angefahren. Dammwart Bresch war während dem Unfalle mit mehreren Arbeitern an dem Buhnenbau beschäftigt und hat den Hergang der Sache, wie oben angegeben ist, berichtet (…). Ein Anfahren an den Bau hätte nur bei der gröbsten Unachtsamkeit des Steuermanns statt finden und der Eigenthümer des Schiffes in diesem Falle auf Entschädigung für die versichert gewesene Lokomotive keinesfalls Anspruch machen können, da der Bau von Schiffen jeder Art mit Leichtigkeit und voller Sicherheit zu umfahren ist (…)“

Verschiedene Versuche die Lok zu bergen

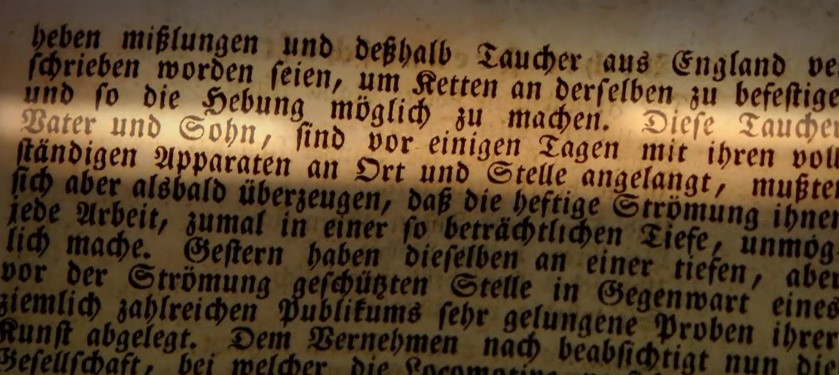

Im März 1852, kurz nach dem Unglück, zog man von beiden Uferseiten aus mit jeweils 100 Männern lange Ketten unter die Lok und versuchte das Fahrzeug durch zwei Hubschiffe anzuheben. Angegeben werden für die Schiffe „12.000 Zentner Tragkraft“. Die Anhebung gelang mehrmals, doch rutschte die Lok immer wieder ab. An der neuen Stelle lag sie jetzt nur noch 30 Fuß (9 Meter) tief. Die „Pfälzer Zeitung“ vom 12. März 1852 berichtet über das sensationelle Geschehen:

„Das schöne Wetter lockt täglich viele hundert Zuschauer von nah und fern an den Schauplatz dieser Arbeiten, wo sowohl der Schiffseigner Weidner aus Koblenz als auch die Maschinisten mit zuvorkommender Gefälligkeit den Besuch und die Besichtigung der Schiffe und ihrer Einrichtung gestatten; damit auch nichts fehle, haben Marketender ihre Wirthschaften dort aufgeschlagen, betriebsame Knaben bieten Cigarren und kleine Mädchen Blumensträuße feil, so daß der Rheinstrand an dieser Stelle einem kleinen Jahrmarkt nicht unähnlich sieht.“

Alle Bergungsversuche misslangen. Zwei Taucher, ein Vater und sein Sohn, aus London wurden extra für die Bergung verpflichtet. Ein Team der „SWR Eisenbahnromatik“ konnte in einem englischen Taucher-Museum sogar die wahrscheinlichen Namen der angeforderten Taucher eruieren. Vermutlich waren es John Gun und einer seiner auch im Tauchen erfahrene Söhne. Sie sollten die beiden schweren Eisenketten um die Lok legen. Doch ihre in der damaligen Zeit sehr schwerfälligen Taucheranzüge und die starke Strömung im Rhein verhinderten auch diese Bemühungen. Die Bergung wurde eingestellt.

Die Lokomotive war mit 36.000 Gulden versichert, ihr Kaufwert wird in der Literatur unterschiedlich zwischen 22.000 und 40.000 Gulden angegeben, was heute etwa 160.000 bis 290.000 Euro entsprechen würde. Belegt ist, dass die Rheinschifffahrts-Assekuranzgesellschaft aus Mainz letztlich 26.000 Gulden als Versicherungssumme bezahlt hat, wovon allerdings auch die Bergungsversuche bezahlt

werden mussten. Ein neuer Bergungsversuch im Jahr 1925 scheiterte aus Kostengründen.

Der ehemalige Cochemer Lokomotivführer Horst Müller, seit seiner Kindheit von der versunkenen Lok begeistert, recherchierte gemeinsam mit Volker Jenderny vom Eisenbahnmuseum Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein und dem emeritierten Professor der Geophysik Bernhard Forkmann der TU Freiberg jahrelang und organisierte 15 Suchexpeditionen. Sie konnten den Lageort trotz der über die Jahre entstandenen Veränderungen des Rheinbetts auf den Bereich bei der Rheinbuhne 527 am Ausgang des Lingenfelder Altrheinarms eingrenzen. 2012 wies man dort in sieben Meter Tiefe elektromagnetische Resonanzen nach, die von der Größe her auf die verschwundene Lok hinwiesen. Obwohl eine Fläche von 450 Quadratmetern bis in neun Meter Tiefe ausgebaggert wurde, konnte die Lokomotive nicht gefunden werden. Bis heute ist sie verschollen.

Warum scheiterte die Bergung?

Nun ging es auf die Suche, warum die geomagnetischen Messungen eine Anomalie angezeigt haben, die auf die Lage der Lok hingewiesen hätte. Ein Untersuchungsbericht der Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein vom 14. Dezember 2018 stellt fest: „Es muß als ein Glücksfall gewertet werden, daß mit Hilfe unseres Sponsors, der Firma analytec Dr. Steinhau (Chemnitz), am 8./9.10.2018 einige Dutzend magnetisch sehr auffälliger Gesteins-brocken nachgewiesen wurden, die oben auf den Schüttbergen bzw. abgerollt an deren Flanken anzutreffen waren und die sich auch ihrem äußeren Habitus nach deutlich von dem üblichen Buhnenmaterial (Quarzit) abhoben. Ein Küchen- oder Büro-Magnet haftet daran selbst an senkrecht verlaufenden Flächen.“

Anfang 2019 präsentierte Bernhard Forkmann der Presse das Gesteinsmaterial, das magnetische Eigenschaften hat und die die Fehlmessungen verursacht haben könnte. In einer „Ergänzung der Ursachenforschung“ aus Darmstadt-Kranichstein vom 12. Mai 2019 wird

der Verdacht geäußert, dass die Fehlmes-sungen durch „ca. 8 m lange, knapp 1 m dicke mit schweren Steinen gefüllte Faschinen mit Draht umschnürt … als Ursache für die gemessene geomagnetische Anomalie am Buhnenkopf der Buhne 527 mit stark magnetisch wirksamer Gabbro-Füllung“ ausgelöst gewesen sein könnten, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblicher-weise in die Uferbefestigung des Rhein ein-gebaut wurden. Unsicher ist für alle Beteiligten, in welchem Zustand die Dampflok heute sein könnte. Durch die beiden Abstürze, beim eigentlichen Unfall und beim ersten Bergungs-versuch 1852 wurde sie sicher stark beschädigt. Fraglich ist zudem, wie stark der Rost das Material befallen hat oder ob tatsächlich, wie man erhofft, der Schlamm in der Tiefe des Rheins die Bauteile erhalten hat. Zum Zeitpunkt der Herstellung gab es noch keinen rostfreien Stahl. Die Maschine bestand vermutlich aus Schmiedeeisen. Wenn es gelungen wäre, die „Rhein“ zu bergen, wäre es die älteste noch erhaltene Dampflok Deutschlands und damit ein wichtiges Kulturgut.

(Hartwig Humbert, Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in Römerberg e.V.)