Lost Places in Römerberg

Die Rheinbegradigung durch den badischen Ingenieur Johann Gottfried Tulla verkürzte den Schifffahrtsweg zwischen Basel und Worms um 81 km und schützte das Umland besser vor Hochwasser.

Durch diese bemerkenswerte Ingenieurleistung wurde allerdings die Hochwassergefahr nach rheinabwärts verlagert und zudem die Artenvielfalt stark beeinflusst. Bei Römerberg und Philippsburg lässt sich anhand der Berghäuser und der Philippsburger Altrheinschlaufen nachvollziehen, wie mäandriert der Rhein hier einst floss.

Ein großer Eingriff in die Natur

„Der Rhein ist einer der merkwürdigsten Ströme in Europa, wegen seiner Größe, seiner Verbindung mit den Glätschern [!], und den meisten Seen der Schweiz, seiner Wasserfälle bey Schaffhausen und Laufenburg, der Veränderungen seines Laufs in älteren und neueren Zeiten, der Verschiedenheit seines Gefälles und seiner Geschwindigkeiten, wegen seiner Mündungen in das Meer, und seiner Benutzung zur Flößerey und Schifffahrt.“ So schreibt Johann Gottfried Tulla in seiner dritten Denkschrift „Über die Rektifikation des Rheins, von seinem Austritt aus der Schweiz bis zu seinem Eintritt in das Großherzogthum Hessen“, erschienen 1825 in Karlsruhe. In einer Beschreibung des „königlich-Bayerischen Rheinkreises“ schildert Tulla deutlich die Probleme, die der Fluss den Menschen bescherte: „Fluthet er nunmehr groß und ruhig in seinen Gängen [!] dahin, so ist er ein herrlisches geschenk der Natur, segnet Ufer und Auen und bringt reges leben in sein weites Gefilde. –

Aber furchtbar werden seine Wirkungen, wenn er hoch anschwillt, und die Niederungen in Hinterwasser aus Quellen oder Abflüssen von Bächen untergehen läßt, sammt der Saat oder Erndte: – Folge des geschmolzenen Schweitzer-Schnees in den Monaten Juni und selbst Juli, wozu nicht selten das Anschwellen der vielen Flüsse und Bäche durch häufige Regengüsse sich gesellt. Durchbricht er aber die Dämme, oder überfluthet er die Ufer (was auch oft bei unregelmäßigen Eisgängen im Winter der Fall ist), so stürtzt er in geflügelter und zerstörender Eile Alles gewaltsam und zermalmend nieder, was sich seinem tobenden Andrange widersetzt, – eine, in ihrer Art einzige, oft Grausen erregende Natur-Scene.“ (Frey, Michael: Allgemeiner Ueberblick der Geschichte des kön. bayer. Rheinkreises und geographisch-historisch-statistische Beschreibung des Gerichts-Bezirkes von Landau im königl. bayer. Rheinkreise. Speyer.)

Mündung des Mechtersheimer Altrheins ins neue Rheinbett (Bild: H. Humbert)

Der Rhein wird begradigt

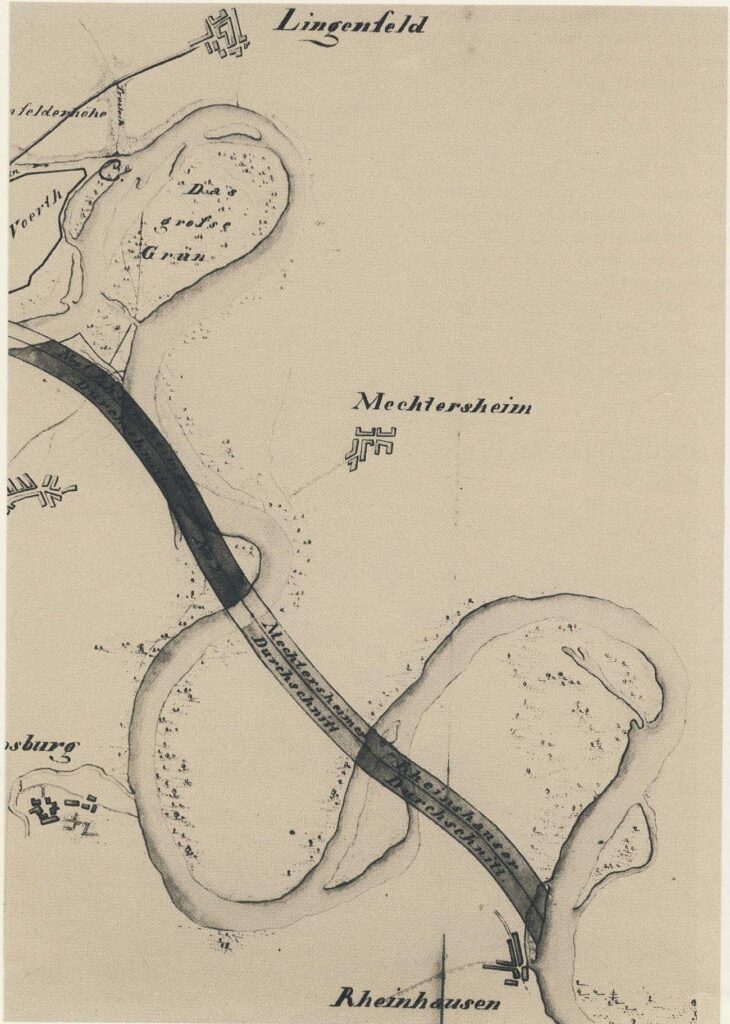

Vergleich der Karte des alten Rheinverlaufs bei Römerberg und Philippsburg mit den geplanten Durchstichen (dünne schwarze Linien) mit der Karte des neuen Rheinverlaufs bei Römerberg und Philippsburg ab 1882. Die alten Rheinarme sind noch erkennbar. (Bilder: Archiv H. Humbert)

Die ersten Begradigungsmaßnahmen und Protest in der Bevölkerung

Bereits nach seiner ersten Publikation des badischen Ingenieurs Tulla zum Thema Begradigung des Rheins wurden ab 1817 die ersten sechs Durchstiche der mäandrierenden Rheinarme nördlich von Karlsruhe ausgeführt. Ziel war zum einen die Ver-kürzung der Schifffahrtswege, zum anderen aber auch der Schutz der angrenzenden Landgebiete vor Hochwasser. In den 1750er Jahren waren eine Reihe Dörfer zwischen Kehl und Speyer von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden. Auch wenn Berghausen und Heiligenstein auf dem Hochufer und Mechtersheim auf einer Zwischengestade des Rheins liegen, betrafen die naturbedingten Veränderungen des Flusses auch die drei Orte und ihre Einwohner. Teile der Felder, Wiesen und Viehweiden lagen in den möglichen Überschwemmungsgebieten.

Allerdings wehrten sich viele Gemeinden gegen eine Rheinbegradigung, weil ihnen infolge der Durchstiche Gelände verloren ging. Für Mechtersheim war dies die Halbinsel mit der Rheinschanze gegenüber Philippsburg, auf der Wiesen- und Ackergelände und sogar drei Bauernhöfe (Karlshof, Mittelhof und Hof bei der Rheinschanze) lagen. Aufgrund der Proteste kamen die Arbeiten ab Mechtersheim stromabwärts ab 1833 zunächst zum Erliegen. Im Gegensatz zu den Interessen der Dörfer, die sich der Rheinkorrektion auf ihren Gemarkungen letztlich nicht widersetzen konnten, gelang es Speyer und Mannheim, Durchstiche auf ihrem Gebiet, die ihren Status als Handels- und Hafenstädte genommen und deutliche Wertverluste ihrer Grundstücke bedeutet hätten, dauerhaft zu verhindern.

Plan der Regulierung des Rheinlaufes bei Mechters-heim, heute Ortsteil von Römerberg, zwischen 1826 bis 1844.

(Bild: Landesarchiv Speyer – H3/1565)

Der Mechtersheimer und Rheinhäuser Durchstich sorgt für Arbeit in der Bevölkerung

1834/44 erfolgte schließlich doch der Mechtersheimer und Rheinhäuser Durchstich. Zunächst wurde ein Leitgraben ausgehoben, aus dem der Fluss dann mit eigener Kraft so lange Erdreich abschwemmte, bis das neue Flussbett ausgebildet war und befestigt werden konnte. Zeitweise waren bis zu 3000 Tagelöhner gleichzeitig bei der Arbeit. Durch die Begradigung wurde der Bereich der Rheinschanze bei Mechtersheim von der pfälzischen Seite abgetrennt. Zum Ausgleich erhielt Mechtersheim die Insel Flotzgrün, die vom Berghäuser Altrhein umschlossen wird. Erst 1876, nach fast sechzigjähriger Bauzeit, kam die Oberrheinkorrektion über die gesamte Länge zum Abschluss.

Willkommen war bei Teilen der Bevölkerung, auch wenn vielerorts Fahrdienste durch Pferdefuhrwerke angefordert wurden, die Möglichkeiten für Arbeiter, gegen entsprechenden Lohn bei der Erstellung der Durchbrüche mitzuwirken. Was von den Zeitgenossen der Rheinbegradigung zwar registriert, aber kaum kritisiert wurde, waren die Veränderungen der Artenvielfalt. Die Bestände mancher Fischarten gingen zurück, Biber und Fischadler verschwanden ganz.

(Hartwig Humbert, Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in Römerberg e.V., 2024)